Wurzstein im Steinachtal

Lage:

Im Tal der Steinach zwischen

Weidenberg und Warmensteinach, Abzweigung zur Gaststätte Pfeiferhaus.

Zur Geschichte:

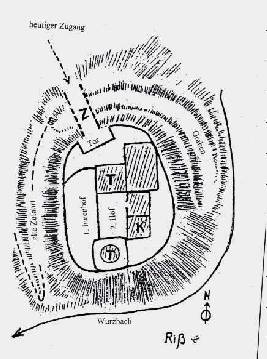

Auf einem Bergsporn im

Mündungswinkel von Wurzbach und Steinach östlich des Fahrwegs

von Zainhammer (Gem. Warmensteinach) zum Pfeiferhaus befindet sich

der Standort einer ehem. Burganlage, von der keine urkundlichen

Belege bekannt sind. Nach Norden und Nordosten tiefer Halsgraben,

nach Osten Steilabfall zum Wurzbach, gegen Westen Böschung

mit Randwall. Im Nordteil geringe Grundmauerreste eines viereckigen

Turmes, südlich davon Mauerreste einer fast völlig aufgefüllten

Zisterne. Schriftliche Hinweise, dass es sich hier um die Burg "Gurtstein"

gehandelt haben soll, sind falsch, diese lag in Weidenberg.

Literatur:

Hofner Hans:

Der Burgstall

Wurzstein bei Zainhammer im Steinachtal

Der Siebenstern 1957,

S. 80-83

Burgruine Wurzstein aus dem

Dornröschenschlaf erweckt

Harald Herrmann

Über Jahrhunderte hinweg war die Burgruine

Wurzstein im Steinachtal, in der Nähe des Warmensteinacher

Ortsteils Zainhammer gelegen, in einen Dornröschenschlaf gehüllt.

Büsche und Wildwuchs haben vor allem in den letzten Jahrzehnten

dazu geführt, dass selbst ältere Warmensteinacher, die

im Heimatkundeunterricht der Volksschule noch von der einstigen

Burg auf dem Wurzstein gehört hatten, den Weg dorthin nicht

mehr fanden. Schließlich war es dann auch der berühmte

Zahn der Zeit, der die Überbleibsel auf dem Felssporn zwischen

Steinach und Wurzbach auf wenige, teilweise völlig überwachsene

Mauerreste dezimierte.

Nun wurde durch einige teilweise voneinander

unabhängige Aktivitäten die Burgruine Wurzstein vor dem

völligen Vergessen bewahrt. Zum einen hat sich eine Arbeitsgruppe

aus Forschern und interessierten Laien zusammen gefunden, die Material

sowohl über die Anlage auf dem Wurzstein, als auch auf dem

Schlosshügel bei Sophienthal gesammelt und diese Erkenntnisse

in einer Arbeitstagung im Waldhotel Pfeiferhaus vorgestellt hat.

Unter dem Slogan und Logo „Das Mittelalter im Steinachtal“ hat diese

Arbeitsgruppe sowohl den Gipfel des Wurzsteins aus auch des Schlosshügels

begehbar gemacht. Für die Burgruine Wurzstein war dies hauptsächlich

der Verschönerungsverein Warmensteinach. Von einem vorhandenen

Rundwanderweg zweigt ein gut beschilderter Aufstieg zum Burghügel

ab. Träger dieses Projektes, das vom Naturpark Fichtelgebirge

unterstützt und gefördert wurde, war die Gemeinde Warmensteinach.

Schließlich hat der Hobbyhistoriker Harald

Herrmann der einstigen Burg Wurzstein ein über 200seitiges

Buch gewidmet. Eine Infotafel des Verschönerungsvereins mit

Texten teilweise aus diesem Buch am Halsgraben der Burg, umreißt

dem Wanderer in kurzen Zügen das Wesen der einstigen Verteidigungsanlage.

Aufgrund nahezu völlig fehlender schriftlicher Aufzeichnungen

über den Wurzstein, war es erforderlich, sich der Burg auf

anderen Ebenen zu nähern. Hier wurde zunächst die Burgenforschung

bemüht, die vergleichende Elemente zur Verfügung stellte.

Weiterhin boten sich Vergleiche mit ähnlichen Ruinen der Gegend,

eine Betrachtung der politischen Situation im mittelalterlichen

Steinachtal und eine Untersuchung der Topografie des geografischen

Umfeldes an. Schließlich wurden die Führung der Altstraßen

und die einstige Montanindustrie im Steinachtal in die Überlegungen

einbezogen.

Bereits die spärlichen Überreste auf

dem Burgberg lassen bei genauerer Betrachtung Rückschlüsse

auf das Aussehen der ehemaligen Verteidigungsanlage zu. Im Norden

ist der Halsgraben zu erkennen, der die Burg an der schmalsten Stelle,

dem Hals, vom restlichen Bergrücken trennte. Dem gegenüber

sind im Süden des Burghügels rechtwinklige Mauerreste

erhalten, die aufgrund ihrer Position auf dem Burgberg als der Bergfried

gedeutet werden können.

Auch wurde die Führung des

äußeren Berings und der Teilringmauer um die innere Hauptburg

bestimmt. Der Fund eines Helmes zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf

dem Wurzstein wurde herangezogen, um die Beschreibung der Ringmauer

zu ergänzen. Dazu diente besonders das Einschussloch eines

Armbrustbolzens.

Beinahe lehrbuchmäßig befindet

sich der Palas, das Wohnhaus des Ritters und seiner Familie, an

der geschütztesten Stelle der Burg, oberhalb des Steilabfalls

hin zum Wurzbach. Hier konnten sich die Bewohner der Burg im Falle

eines Angriffs sicher fühlen, denn ein Beschuss mit Pfeil und

Bogen oder einer Armbrust von dem gegenüberliegenden Hang war

im Mittelalter, also vor der Erfindung des Schießpulvers,

wenig effektiv.

Eine mittelalterliche Burg wurde nicht zum Selbstzweck

errichtet, dazu war der Bau einer derartigen Anlage zu teuer. Auf

der Suche nach den Aufgaben der Burg Wurzstein kommt natürlich

die Sicherung einer bedeutenden Altstraße aus dem Fränkischen

durch das Fichtelgebirge ins Böhmische in Frage. Weiterhin

lagen im Umfeld des Wurzsteins bedeutende Eisenbergwerke und sogar

ein Goldbergwerk soll unweit der Burg, im Schrammengraben, bestanden

haben. Außerdem gibt es Hinweise, dass die Waldwirtschaft

der Umgebung vom Wurzstein aus geregelt wurde. Eine letzte, ebenso

bedeutende Funktion der Anlage lag sicherlich in der Grenzsicherung

zwischen dem bayerischen Nordgau und dem fränkischen Radenzgau.

Hier könnte jedoch auch die Grenze zwischen dem 1007 neu gegründeten

Bistum Bamberg und dem älteren Bistum Regensburg eine Rolle

gespielt haben. Dieser Grenzsaum zog sich irgendwo an den Hängen

des Steinachtals entlang und beruhte auf einer Grenze aus dem Jahr

1061. Erst 1393 wurde diese Grenze in einer R

ainbeschreibung klar definiert. 1536 erneuerte

man die Grenzmarken teilweise mit in Stein gehauenen Nummern, versehen

mit den Wappen der Markgrafen und der Bayern.

Es sind unter

anderem die fehlenden architektonischen Merkmale, die eine Datierung

der Ruine Wurzstein erheblich erschweren. Dennoch deutet einiges

darauf hin, dass die Burg im 11. Jahrhundert errichtet wurde. Die

Neuzuordnung einer Schenkungsurkunde von 1069 durch den Historiker

Dr. Konrad-Röder erhärtet diese These. Weiterhin fügt

sich diese Jahreszahl in das Gesamtbild in Bezug auf das neue Bistum

Bamberg.

Auch über den Untergang der Burg Wurzstein existieren

keine Aufzeichnungen. Fest steht, dass sie 1692, als Magister Will

unter anderem das Steinachtal bereiste und das Fichtelgebirge als

das „Teutsche Paradeiß“ lobte, bereits zur Ruine verfallen

war. Ob sie allerdings durch Kriegseinwirkungen zerstört wurde,

oder einfach das Schicksal vieler kleinerer, mittelalterlicher Burgen

teilte, die aufgrund veränderter wirtschaftlicher und sozialer

Strukturen nicht mehr benötigt wurden, kann nicht eindeutig

ermittelt werden.

Literaturhinweis:

Harald Herrmann

Burgruine Wurzstein im

Steinachtal

Die Ruine Wurzstein ruht in einem Dornröschenschlaf

im Steinachtal in der Nähe von Warmensteinach. Nur noch einige

Bodenstrukturen sowie spärliche Mauerreste zeugen von der ehemaligen

Burganlage. Da die Ruine Wurzstein in allen gängigen Karten

eingetragen ist, fragen Einheimische und Urlaubsgäste nach

dem Ursprung und Zweck der ehemaligen Verteidigungsanlage.

Das

Anliegen des Autors ist es, durch vergleichende Untersuchungen Licht

in die bewegte Vergangenheit der Burg zu bringen. Über viele

Jahre hinweg hat sich Harald Herrmann mit Burgenkunde beschäftigt

und sich mit den Gegebenheiten auf dem Wurzstein befasst, das interessante

Ergebnis liegt nun vor.

Heinrichs-Verlag Bamberg, ISBN 978-3-89889-130-1;

208 Seiten mit vielen farbigen Illustrationen. Preis: 18,50 EUR;

Bezugsquelle: Buchhandel.

Die Namen Wurzstein und Wurzbach

bei Warmensteinach

Siegfried Pokorny

Auf einem eindrucksvollen Bergsporn zwischen

Steinach und dem Wurzbach, der zwischen dem Pfeiferhaus und Zainhammer

(Gemeinde Warmensteinach) in die Steinach mündet, liegen die

Reste der alten Burganlage Wurzstein. Lange schlummerte sie im Verborgenen.

Erst in jüngster Zeit rückte sie wieder stärker ins

Licht der Öffentlichkeit, dank des Engagements heimatgeschichtlich

interessierter Warmensteinacher und Weidenberger Bürger. In

Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem

zuständigen Forstamt wurden die steilen, bisher nur schwer

begehbaren Hänge des Bergsporns entbuscht, Hinweisschilder

angebracht, ein Rundweg angelegt und eine Informationstafel aufgestellt.

Der Name des Wurzsteins taucht zum ersten Mal

in einer Urkunde aus dem Jahr 1535 auf, in der die Belehnung eines

Angehörigen der Familie von Künsberg zu Weidenberg u.

a. mit dem „Wurtzstein“ ausgesprochen wird. Genau hundert Jahre

früher aber wird bereits der Name des Wurzbaches aktenkundig.

In einer Wildbannbeschreibung aus dem Jahre 1435 wird der „Wurczpach“

als Abschnitt einer angeblichen Grenze eines kurpfälzischen

(= oberpfälzischen) Wildbanns genannt.

Der Name des Wurzbaches

Das Bestimmungswort

Wurz- ist identisch mit dem schon vor über tausend Jahren belegten

deutschen Wort wurz in der Bedeutung ‚Pflanze, Kraut, Wurzel’, wie

es heute noch etwa in den Pflanzennamen Hauswurz und Nieswurz vorkommt.

Der Wurzbach wäre demnach ein Bach, der sich durch einen reichen

Pflanzenbewuchs auszeichnet.

Mindestens heute gilt dies weniger für seinen

Unter- als für seinen farngesäumten Oberlauf. Nach einer

anerkannten Flurnamenkunde könnte Wurz auch ‚abgehauener Baumstock’

bedeuten, so dass der Wurzbach ein Bach wäre, in dessen Bereich

es viele abgehauene Baumstöcke gegeben hat, was allerdings

für das tiefeingeschnittene Wurzbachtal wohl weniger in Fragen

kommen dürfte.

Im Einmündungsbereich des Wurzbaches in

die Steinach existierte eine nur 1692 erwähnte, seitdem aber

spurlos verschwundene Siedlung gleichen Namens. Von ihr ist lediglich

bekannt, dass sie nach Weidenberg pfarrte. Das gleiche Bestimmungswort

Wurz- findet sich – mit mitteldeutschem o statt u - in dem 1250

als Vorcbach genannten thüringischen Städtchen Wurzbach,

etwa sieben Kilometer westlich Lobenstein (Saale-Orla.Kreis). Auch

sein Name leitet sich von einem gleichnamigen Bach ab, dem „Wurzbächle“,

das in Wurzbach in die Sormitz mündet. Südlich Grafenwöhr

mündet rechts in die Heidenaab der Wurzenbach (1416 Wurtzenpach).

Einen Wurzbach, erklärt als „Verkrauteter Bach, Bach mit Wurzelwerk“,

und eine abgegangene gleichnamige Siedlung (1542 wustung wurtzbach)

gibt es im Naturpark Hassberge. Das gleiche Bestimmungswort darf

in den Namen Wurzach, Ortsteil der Stadt Rott am Inn, und Bad Wurzach

(1273 Oppidum Wurzun) im Landkreis Ravensburg vermutet werden. In

abgewandelter Bedeutung findet es sich

darüber hinaus in mehreren Kärntner

Ortsnamen in Bezug auf „Bergeinsattlungen und Übergänge,

gewissermaßen für die tiefste Wurzel eines Bergkammes“

(Kranzmayer). Bekanntestes Beispiel: der Wurzenpass südlich

von Villach. Nichts mit dieser Herkunft zu tun haben jedoch weder

der ebenfalls Kärntner Ort Wurz und das sächsische Wurzen

östlich von Leipzig. Beide sind unterschiedlicher slawischen

Ursprungs. Ob aber der Warmensteinacher Wurzbach mit dem 1069 in

einer auf den alten Nordgau bezogenen Urkunde genannten Wrzaha (aus

wurz + aha ‚Wasser’) identifiziert werden kann, bleibt aus vielerlei

Gründen zweifelhaft. Mindestens wurde dieses Wrzaha in der

wissenschaftlichen Literatur bisher ausnahmslos auf den Ort Wurz,

Ortsteil der Gemeinde Püchersreuth im Landkreis Neustadt a.

d. Waldnaab, bezogen.

Slawischer Name?

In jüngster Zeit wurde

die Ableitung des Bestimmungswortes Wurz- aus dem altslawischen

*vorta, später *vrota ‚Tor, Pforte, Tür’ vorgeschlagen,

das sich in der Bedeutung ‚Tor’ z. B. im polnischen wrota, im tschechischen

vrata, im russischen woróta erhalten hat, außerdem

in zahlreichen Ortsnamen, z. B. Vrata in Kroatien, Worotowka in

Russland. Abgesehen davon, dass die Bedeutung Tor, Pforte, Tür

für einen Gewässernamen keinen rechten Sinn macht, ist

eine solche Ableitung aus einem ganz einfachen anderen Grund nicht

möglich: Bei der Übernahme altslawischer Wortelemente

ins Deutsche wurde t nicht zu z, sondern blieb als t erhalten, wie

etwa in dem fichtelgebirgischen Bach- und Ortsnamen Zoppaten aus

slawisch *Sopotna.

Der Name des Wurzsteins

Der Name des Wurzsteins

leitet sich ganz offensichtlich von dem Bachnamen ab. Sehr wahrscheinlich

lautete der Name ursprünglich Wurzbachstein. Durch Ausfall

des Mittelglieds „bach“ wurde Name dann zu Wurzstein verkürzt,

ein in der Namengebung häufig zu beobachtender Vorgang. War

der Wurzstein aber zuerst allein ein reiner Flurname wie etwa der

des gut einen Kilometer weiter westlich gelegenen Weißensteins

und bezeichnete nur das Felsmassiv? Oder aber war er von Anfang

an einer der zahlreichen Burgennamen auf –stein (Burg Stein zwischen

Bad Berneck und Gefrees, Rudolfstein, Epprechtstein, Waldstein)?

Der von dem Bachnamen abgeleitete Name spricht eher – wie der

des Waldsteins – für einen ursprünglichen Flurnamen, der

dann auf die Burg übertragen wurde. Wann diese errichtet wurde,

ist unbekannt. Nach Norbert Hübsch, Geschäftsführer

des Historischen Vereins von Oberfranken, einem ausgewiesenen Experten

in Sachen Bodendenkmäler, dürfte sie auf

Grund von archäologischen Funden im

13. Jahrhundert angelegt worden sein.

Literatur und Auskünfte:

BLEIER,

Siegfried (2001): Warmensteinach von den Anfängen zur Gegenwart.

Ein Streifzug durch die Geschichte. Horb am Neckar.

EICHLER,

Ernst/GREULE, Albrecht/JANKA, Wolfgang/SCHUH, Robert (2006): Beiträge

zur slavisch-deutschen Kontaktforschung. Band 2. Siedlungsnamen

im oberfränkischen Stadt- und Landkreis Bayreuth. Heidelberg.

ETYMOLOGISCHES WÖRTERBUCH DES DEUTSCHEN. Erarbeitet unter der

Leitung von Wolfgang Pfeifer. Berlin (dtv). 1999

KRANZMAYER,

Eberhard (1958): Ortsnamenbuch von Kärnten. II.

Teil. Alphabetisches Kärntner Siedlungsnamenbuch. Klagenfurt.

KRÖLL, Joachim (1967): Geschichte des Marktes Weidenberg.

Bayreuth.

HERRMANN, Harald (2008): Burgruine Wurzstein im Steinachtal.

Eine typologische Studie. Bamberg.

ROSENKRANZ, Heinz (1982):

Ortsnamen des Bezirks Gera. Herausgegeben vom Kulturbund der Deutschen

Demokratischen Republik - Kreissekretariat Greiz.

SCHMIEDEL, Werner (1973): Landkreise Ebern und

Hofheim. Historischer Atlas von Bayern, Unterfranken, Band 2. München.

SCHNETZ Joseph: (1997): Flurnamenkunde. 3. unveränderte

Auflage der ersten Auflage von 1951. München.

SCHWARZ,

Ernst (1960): Sprache und Siedlung in Nordostbayern. Nürnberg.

ŠMILAUER, Vladimír (1970): Prírucka slowanské

toponomastiky. Handbuch der slawischen Toponomastik. Prag.

STADTVERWALTUNG

WURZBACH

STURM, Heribert (1978): Neustadt an der Waldnaab –

Weiden. Gemeinschaftsamt Parkstein, Grafschaft Störnstein,

Pflegamt Floß (Flossenbürg). Historischer Atlas von Bayern,

Teil Altbayern, Heft 47. München.

WILL, Johann, Das Teutsche

Paradeiß in dem vortrefflichen Fichtelberg. Mit Fascimile-Wiedergabe

des Original-Titelblattes und einer von gleicher Hand stammenden

Karte des Fichtelgebirges, in: Archiv für Geschichte und Alterthumskunde

von Oberfranken 16. 1885.

WILL, Dr. J. (1939): Die

Ortsnamen des Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab.

In: Heimatblätter für den oberen Naabgau, 17. Jg. S. 19-56.

http://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Wurzach#Geschichte

Dieser Aufsatz ist mit Bildern zu finden bei

http://www.bayern-fichtelgebirge.de/heimatkunde/index.html

|