Luisenburg-Felsenlabyrinth

Betrachten

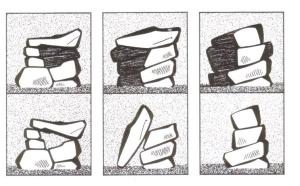

wir zunächst die Entstehung der einmaligen Felsenlandschaft

mit europäischer Einmaligkeit: Vor 240 Millionen

Jahren (im Oberkarbon) füllten sich die Hohlfalten

eines längst nicht mehr existierenden Hochgebirges

mit glühendflüssiger Schmelze. In langen Zeiträumen

erstarrte das Magma zum kristallinen Tiefengestein Granit.

Die darüber liegende Decke von Schiefern (Phyllith,

Quarzit) und Marmor wurde in der Zeit bis heute zum

größten Teil abgetragen. Seit Tertiär

(vor 30 Millionen Jahren) griff die Oberflächenverwitterung

auch in den Granit selbst ein. Dazu leisteten ihr die

im Granit durch ungleichmäßige Abkühlung

vorgebildeten

Horizontal- und Vertikalklüfte Hilfe. Das fast

tropische Klima des Tertiärs begünstigte die

chemische Verwitterung; der Frost und die rhythmischen

Temperaturschwankungen des anschließenden Diluviums

(Eis- und Zwischeneiszeit) dagegen zeigten eine heftige

mechanische Verwitterung. Da die Abtragung am ehesten

die Ecken angreift, entstanden zunächst im Gesteinsverband

wollsack- bis matratzenförmige Gebilde. Als das

Abtragungsgut im Zusammenhang mit nacheiszeitlichen

Fließerden herausgeschwemmt wurde, veränderten

die inzwischen mehr oder weniger isolierten Blöcke

ganz langsam ihre Lage; ein Vorgang, der sich auch heute

noch, wenn auch mit kaum merklicher Geschwindigkeit,

fortsetzt. vorgebildeten

Horizontal- und Vertikalklüfte Hilfe. Das fast

tropische Klima des Tertiärs begünstigte die

chemische Verwitterung; der Frost und die rhythmischen

Temperaturschwankungen des anschließenden Diluviums

(Eis- und Zwischeneiszeit) dagegen zeigten eine heftige

mechanische Verwitterung. Da die Abtragung am ehesten

die Ecken angreift, entstanden zunächst im Gesteinsverband

wollsack- bis matratzenförmige Gebilde. Als das

Abtragungsgut im Zusammenhang mit nacheiszeitlichen

Fließerden herausgeschwemmt wurde, veränderten

die inzwischen mehr oder weniger isolierten Blöcke

ganz langsam ihre Lage; ein Vorgang, der sich auch heute

noch, wenn auch mit kaum merklicher Geschwindigkeit,

fortsetzt.

Eine

Botanische

Rarität

in den Felsnischen ist das Leuchtmoos. Das Pflänzchen

hat nicht die  Fähigkeit

des Selbstleuchtens, es strahlt das Tageslicht im Zellaufbau

des Vorkeims wider. Fähigkeit

des Selbstleuchtens, es strahlt das Tageslicht im Zellaufbau

des Vorkeims wider.

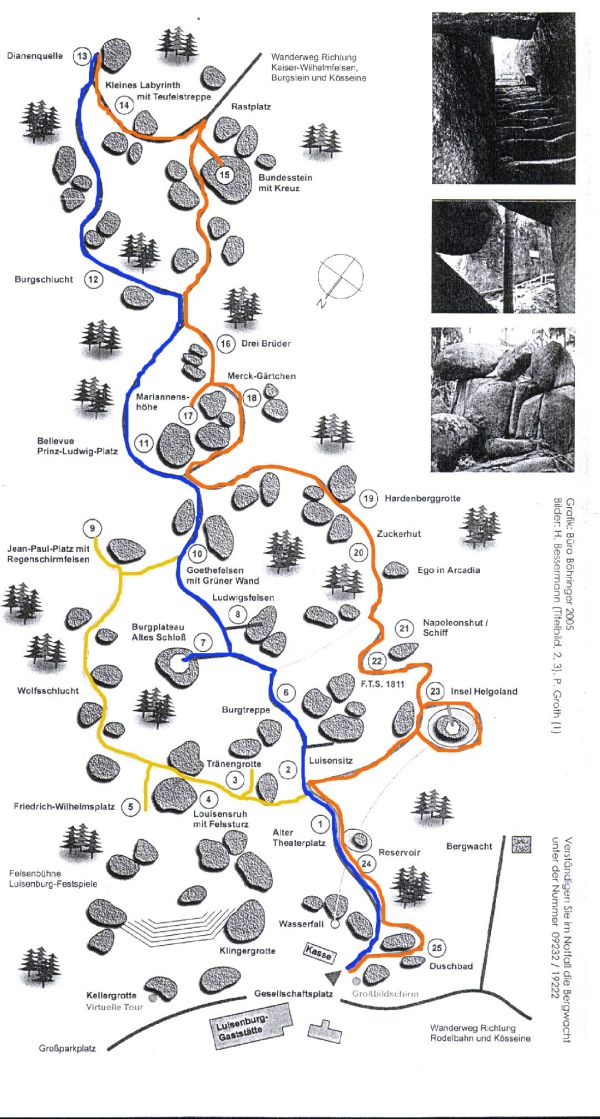

Unternehmen

wir einen Rundgang durch die einmalige

Fels- und Waldkulisse der Luisenburg und nehmen uns

dazu 1 ½ Stunden Zeit. Den Labyrinth-Eingang

finden wir beim Kassenhäuschen südlich der

Freilichtbühne (Hinweisschilder). Der Aufstieg

erfolgt mit blauem Pfeil; der Abstieg mit rotem Pfeil.

Festes Schuhwerk wird empfohlen. Der gut begehbare Weg

führt durch Felsschluchten, durch niedrige Felsblöcke

hindurch und über Treppen, an Felsen mit rührseligen

Inschriften vorbei hinauf zum Gipfelkreuz (höchster

Punkt des Labyrinths, 785 m ü.NN) mit guter Rundsicht.

Beim Abstieg wieder sehenswerte Felsformationen. (Im

Labyrinthführer, den man am Kassenhäuschen

erhält, werden alle Sehenswürdigkeiten ausführlich

beschrieben).

Erschließungsgeschichte: Von 1790 an begann man

in die bis dahin gemiedene Felsenwildnis einzudringen,

sie durch Einebnen von Schluchten und Austrocknen von

Sümpfen begehbar zu  machen. Den Endpunkt dieses ersten Teils

der Erschließung des damaligen Luxburggebietes

markierte man mit der Inschrift: "Bis hierher und

nicht weiter". Nach Umbenennung der Luxburg in

Luisenburg 1805 erfolgten weitere Erschließungsmaßnahmen.

Der Hauptinitiator war der Wunsiedler Bürgermeister

und Kreisarzt Dr. Johann Georg Schmidt. Nach dem Ende

der französischen Besetzung des Bayreuther Landes

(1806-1810) führten drei seiner Söhne ab 1811

das Werk des Vaters fort. Unterstützt von Gästen

des Alexandersbades und anderen vermögenden Freunden

machten sie den Bereich der beiden ehem. Burgen und

die daran anschließenden Felspartien zugänglich.

1815 errichtete man auf dem höchsten Punkt das

erste Holzkreuz, 1819 bezog man als letztes noch die

Gegend um die sog. Dianaquelle mit in die Anlagen ein.

1820 war die Erschließung vollendet. Das Felsenlabyrinth

wurde damit zur größten Attraktion des Fichtelgebirges. machen. Den Endpunkt dieses ersten Teils

der Erschließung des damaligen Luxburggebietes

markierte man mit der Inschrift: "Bis hierher und

nicht weiter". Nach Umbenennung der Luxburg in

Luisenburg 1805 erfolgten weitere Erschließungsmaßnahmen.

Der Hauptinitiator war der Wunsiedler Bürgermeister

und Kreisarzt Dr. Johann Georg Schmidt. Nach dem Ende

der französischen Besetzung des Bayreuther Landes

(1806-1810) führten drei seiner Söhne ab 1811

das Werk des Vaters fort. Unterstützt von Gästen

des Alexandersbades und anderen vermögenden Freunden

machten sie den Bereich der beiden ehem. Burgen und

die daran anschließenden Felspartien zugänglich.

1815 errichtete man auf dem höchsten Punkt das

erste Holzkreuz, 1819 bezog man als letztes noch die

Gegend um die sog. Dianaquelle mit in die Anlagen ein.

1820 war die Erschließung vollendet. Das Felsenlabyrinth

wurde damit zur größten Attraktion des Fichtelgebirges.

|

|

Wissenschaftler

kamen jetzt zu der Überzeugung, dass die Naturlandschaft

„Luxburg“ auch der älteste Landschaftsgarten Deutschlands

ist. Wie in der Mitteldeutschen Zeitung vom 3. April

2003 zu lesen ist, hat Frau Nicola Deutrich in ihrer

Examensarbeit festgehalten, dass bereits im Jahr 1740

vom Wunsiedler Amtshauptmann von Lindenfels in einem

zuvor kaum betretbarem Felsengebiet der Luxburg Granitsteine

gesprengt wurden. Wenn die damaligen Sprengarbeiten

tatsächlich der Begehbarmachung der Felsenlandschaft

gedient haben und nicht der Granitsteingewinnung, dann

hätten wir tatsächlich auf der Luisenburg

den ältesten bürgerlichen Landschaftsgarten

Deutschlands.

|